日本の食文化は、海外から来る人々にとって驚きや発見の連続です。生で食べる習慣や発酵食品の独特な風味、見た目や食感の多様性、調味料の使い方など、日常にある食べ物が「えっ」と思わせる要素を多く含みます。ここでは、外国人が驚く日本の食べ物の特徴と具体例、その背景にある文化的な理由、旅先でぜひ体験してほしい食材まで、わかりやすく紹介します。

外国人が驚く日本の食べ物に見られる四つの特徴

日本の食べ物に共通する特徴は四つあります。まず、生で食べる文化と鮮度の高さです。魚や肉、卵を生で安心して食べられる流通と衛生管理が整っています。

次に、発酵食品の強い香りと複雑な風味です。味噌や醤油、納豆などは好みがはっきり分かれる香りを持ちますが、旨味や深みは世界的にも評価されています。

三つ目は独特な食感と見た目です。プリッとした食感やねばねば、トロッとしたクリーミーさなど、多様な食感の組み合わせが多い点が特徴です。

四つ目は調味料や辛味の使い方が独特なことです。わさびやからし、醤油の繊細な使い方、出汁で引き出す旨味の重ね方は、他国ではあまり見られない食べ方として驚かれることが多いです。

生で食べる習慣と鮮度の高さ

日本では魚介類や一部の肉、卵を生で食べる習慣が長く続いており、その背景には鮮度を保つための工夫が発達してきました。流通網や冷蔵技術、衛生管理の向上により生食文化が安全に維持されてきた点が特徴です。

市場や漁港から消費者へ短時間で届ける仕組みや、氷や低温管理での保管技術、衛生基準の厳格化などが組み合わさり、新鮮な食材を生で楽しめる環境が整っています。これにより刺身や寿司、卵かけご飯といった生食が日常的に楽しまれています。

また、生で食べることを前提にした処理や切り方、保存方法が職人や家庭で受け継がれていることも大きな要因です。たとえば魚の血抜きや内臓処理、身の冷却方法など、鮮度を維持する技術は見過ごせません。

海外から来た人は、生食を日常的にする日本の姿に驚きますが、それは単に文化の違いだけでなく、長年の技術と衛生管理の蓄積による安心感があるためです。

発酵食品の強い香りと風味

発酵食品は日本の食卓で非常に身近で、多彩な種類があります。味噌、醤油、納豆、漬物、酢、酒粕など、それぞれ発酵の過程で生まれる強い香りや複雑な旨味が特徴です。外国から来た人はその香りの強さに驚くことが多いです。

発酵によって生まれる旨味成分(アミノ酸や有機酸)は、料理の深みやコクを作り出します。例えば味噌汁や煮物に使われる味噌は、塩味だけでなく豊かなうま味を与え、醤油は料理の風味を引き締めます。納豆は粘りと独特のにおいが強く、好みが分かれますが栄養価が高い点で評価されています。

家庭や地域ごとに異なる発酵食品のレシピがあり、長い期間をかけて作るものも多いです。保存食としての側面もあり、季節や保存の知恵が詰まっています。その結果、発酵食品は日本文化の味覚の基盤となり、海外の人には新鮮な驚きを与える要素になっています。

独特な食感と見た目

日本料理には独特の食感や見た目を楽しむ文化があります。柔らかいものと歯ごたえのあるものを組み合わせたり、ねばねば、プリッ、トロッとした食感が同じ皿に現れることが多い点が特徴です。こうした食感の多様性は、食べる楽しさを増やします。

見た目でも驚かれることが多く、色彩の繊細さや盛り付けの工夫が目を引きます。季節感を表現するために食材の色や形を生かす文化があり、小鉢や盛り合わせで美しさを演出します。外国人は一皿の中に詰め込まれた細やかな工夫に感心することがよくあります。

また、食材そのものの状態に対する感覚も異なります。例えば白子のクリーミーさや、こんにゃくの弾力、海藻のつるっとした舌触りなど、日本では好まれる食感が海外では珍しく感じられるケースが多いです。

調味料や辛味の使い方が独特

日本の調味は出汁を基本にしており、素材の味を生かす薄味の調和を重視します。出汁の旨味と醤油や味噌、みりんなどを組み合わせることで、深みのある味を作り出します。この繊細な調味法は外国人にとって新鮮な味のバランスとして映ります。

辛味や香味の使い方も独特です。わさびや山椒、からしといった辛味は、直接的な刺激を与えつつも素材との合わせ方で風味を引き立てます。例えばわさびは刺身や寿司と組み合わせることで魚の臭みを抑え、味を引き締めます。

また、醤油の種類や使い分け、小皿でのつけ方なども細かな習慣があり、食べ方の違いに驚く外国人が多くいます。調味料を多層的に使い分けることで、食べるたびに新しい発見が生まれる点が魅力です。

理想の夢のマイホームが欲しい!お金について学び、

マイホームでゆとりのある人生設計を。

\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットしておいしいものをたっぷり食べよう!

代表的に外国人が驚く日本の食べ物とその理由

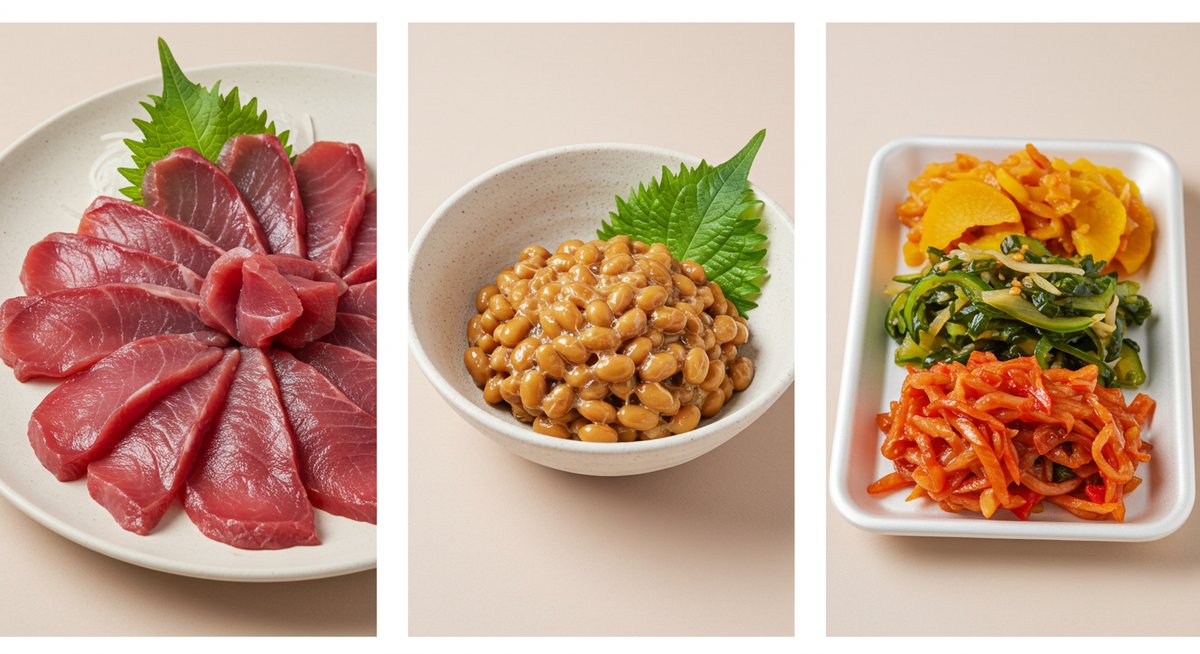

日本には外国人が特に驚く独特の食べ物がいくつかあります。生卵や納豆、わさび、白子、馬刺し、刺身、フグ、海藻類など、それぞれ見た目や食感、香りが強いものが多いです。以下で具体的に理由を説明します。

生卵と卵かけご飯の衝撃

卵かけご飯は生卵をそのままご飯にかけて食べるシンプルな料理です。海外では生卵を避ける文化が強い国も多く、生で食べる習慣に驚く人が多いです。

日本では卵の生食に対応した衛生管理や流通が整っており、新鮮な卵は安全に生で楽しめます。卵黄のまろやかな風味と白米の組み合わせはシンプルながらも満足感が高く、日本の家庭的な味として親しまれています。

また、醤油や刻みネギ、海苔などを加えてアレンジすることが多く、手軽で栄養価が高い朝食や夜食としても人気です。食文化の違いとして、生卵をすぐに食べる習慣がない人には強いインパクトを与えます。

納豆の粘りと香りの特徴

納豆は大豆を発酵させた食品で、強い粘りと独特の香りが特徴です。初めて食べる人にとって、そのねばねば感と匂いは衝撃的に感じられることがあります。

栄養価が高く、タンパク質やビタミン、食物繊維が豊富な点で健康食として評価されています。食べ方も多様で、ご飯に混ぜたり、ネギや醤油、からしを加えて風味を変えるのが一般的です。

発酵の深みから生まれる旨味は独特で、慣れるとクセになる味わいがあります。外国人の中には最初は苦手でも、時間をかけて好きになるケースも多いです。

わさびの辛さと合わせ方

わさびは刺激の強い辛味が特徴で、刺身や寿司に少量合わせて使うことが多い調味料です。鼻に抜けるような辛味は唐辛子系とは異なるため、驚かれることがあります。

使い方は繊細で、生のわさびをすりおろして使う場合とチューブの練りわさびを使う場合で風味が異なります。刺身や寿司と合わせると魚の風味を引き立て、臭みを和らげる効果もあります。

また、量やつけ方に地域差や個人差があり、少量で風味を楽しむのが基本です。強い辛さだけでなく香りも重要で、日本らしい味覚のひとつといえます。

白子の見た目とクリーミーな味わい

白子は魚の精巣で、見た目や触感が独特な食材です。クリーミーでとろけるような食感と濃厚な味わいが特徴で、初めて見る人には驚きを与えます。

調理法も多様で、軽く焼いたり天ぷらにしたり、ポン酢でさっぱりと食べることが一般的です。濃厚ながらも繊細な旨味があり、日本酒との相性も良いです。

見た目のインパクトが強いため、食べる前にためらう人もいますが、食べてみるとそのクリーミーさと風味に感動するケースが多いです。

馬刺しや鯨などの生肉習慣

日本には馬刺しや鯨肉など、生や半生で食べる文化が残っています。生肉を食べる習慣は国によって大きく異なり、海外から来た人は驚くことが多いです。

馬刺しは薄切りにして生姜やにんにく、醤油で食べることが多く、柔らかい肉質とあっさりした風味が特徴です。鯨肉は地域性が強く、独特の食感や味わいがあります。

安全面では適切な処理や流通が前提となっており、専門店や信頼できる店で提供されることが一般的です。文化的背景や歴史が関係しているため、興味深く感じる外国人が多いです。

刺身と寿司の生魚文化

刺身や寿司は日本を代表する生魚文化で、新鮮な魚の旨味を楽しむための調理法です。切り方や盛り付け、わさびや醤油との組み合わせなど細かな作法があり、これも驚きの一因です。

魚の種類や部位ごとに適した切り方や食べ方があり、職人の技が光ります。生の魚を安全に食べられる流通や調理法の確立が、これらの文化を支えています。

海外の人にとっては、生魚を主役にする料理自体が新鮮で、見た目の美しさと味の繊細さに感銘を受けることが多いです。

フグの毒と調理免許制度

フグは一部に強い毒を持つ魚で、日本では専門の調理免許制度が整っています。適切な処理を行えば美味しく安全に食べられる点が特徴です。

外国人は毒を持つ魚を食べる文化そのものに驚きますが、日本では厳しい法規や訓練を経た調理師によって提供されるため、安全性が確保されています。フグ料理は緊張感とともに味わう独特の体験として人気があります。

海藻や昆布の食べ方と栄養

海藻や昆布は日本料理で頻繁に使われ、出汁や佃煮、サラダとして食べられます。食感はつるっとしたものからコリコリしたものまであり、見た目や触感で驚かれることがあります。

栄養面でもミネラルや食物繊維が豊富で、出汁として使うことで料理全体にうま味を与えます。食べ方が多様で、乾物として保存しやすい点も特徴です。海外では海藻を主食材として使う習慣が少ないため、新鮮に映ります。

味や見た目で驚かれる背景と文化的説明

日本の食が外国人を驚かせる理由は、単なる個々の食材の特徴だけでなく、歴史や生活習慣、技術の積み重ねが背景にあります。衛生管理や地域性、宗教的影響、発酵文化などが複雑に絡み合って独自の食文化を形作っています。

これらの要素が組み合わさることで、見た目や味わいの独自性が生まれ、外国人にとっては新鮮で驚きのある体験となります。以下で具体的な背景を説明します。

衛生管理と流通技術の進化

日本では食品衛生基準や流通インフラが発展しており、新鮮な食材を安全に届ける仕組みが整っています。冷蔵・冷凍技術、物流の迅速化、衛生教育などが生食文化を支えています。

魚の血抜きや内臓処理、低温保存などの技術は長年の実践で磨かれてきました。市場や飲食店の衛生管理、加工業者のノウハウが結び付き、新鮮な食材を生で食べられる安心感につながっています。

この結果、刺身や寿司、卵かけご飯といった生食文化が日常的に受け入れられている点が、外国人にとって驚きの一因です。

地域ごとの食材と季節感

日本は地域ごとに気候や海産物、農産物が異なり、地方の特色が食文化に強く反映されています。旬を重視する考え方が根付いており、季節ごとの食材を楽しむ習慣があります。

市場や郷土料理を通じて土地の味を表現することが多く、その多様性が旅行者にとって魅力的に映ります。食材の持つ季節感や地域性が、見た目や味の個性を生み出しています。

仏教や歴史が与えた食の影響

日本の食文化には仏教の影響が色濃く残っており、菜食や魚中心の食習慣、保存食の発展などに影響を与えています。精進料理や保存技術の工夫が発展し、独自の調理法が生まれました。

歴史的には交易や地域交流を通じて取り入れられた調味料や調理技法が、日本風に変化していった経緯もあります。これらの歴史的背景が現在の食文化の土台となっています。

発酵文化が生んだ多様な風味

発酵は保存や旨味の強化に有効な手法として古くから利用され、各地で独自の発酵食品が発展しました。発酵は香りや味を大きく変化させ、多様な風味を生み出します。

地域ごとの菌や原料の違いから生まれる個性があり、発酵食品は日本の味覚の核となっています。こうした風味は海外の人にとって新鮮であり、好みが分かれる要素でもあります。

見た目と色彩が与える心理的効果

盛り付けや色の使い方にも文化的な価値観が反映されています。季節感を表す色合いや器選び、小鉢での小分けなど、視覚的な美しさを重視する傾向があります。

見た目が整った料理は食欲を刺激し、味わいの期待値を高めます。外国人は調和の取れた盛り付けや繊細な彩りに驚き、味わいへの関心が高まることが多いです。

宗教や習慣別の食の配慮

食にまつわる宗教や習慣による配慮も見られます。例えば地域や家庭での禁忌や季節ごとの行事食など、背景にある信仰や習慣が料理に反映されています。

こうした配慮があることで、食文化は単なる栄養摂取を超えた意味を持ち、地域社会や家族のつながりを感じさせる要素となります。外国人はその多層的な意味合いに興味を持つことが多いです。

旅先で体験したい日本の驚きの食材

旅先でぜひ体験してほしい日本の食材をいくつか挙げます。刺身や寿司、地元の発酵食品、白子や珍しい海藻、地方の郷土料理など、現地だから味わえる新鮮さや風味があります。

おすすめの楽しみ方は、地元の市場や居酒屋、専門店で食べることです。生産地直送の鮮度や職人の技を間近で感じられ、食材の背景や食べ方を店主から聞ける機会も多いです。

また、季節感を意識して旅程を組むと、旬のものを最も良い状態で味わえます。少し勇気がいる食材もありますが、現地の人にすすめられた食べ方を試すことで、旅の思い出が深まるでしょう。

理想の夢のマイホームが欲しい!お金について学び、

マイホームでゆとりのある人生設計を。

\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットしておいしいものをたっぷり食べよう!